Un enjeu de santé environnementale croissant face au changement climatique

Alors que les épisodes de chaleur extrême se multiplient et s’intensifient, les patient·es atteint·es de sécheresse oculaire chronique sont parmi les premier·es à en subir les conséquences. Augmentation des douleurs, inflammation accrue – l’auto-inflammation étant centrale dans la plupart des syndromes secs –, troubles de la vision, hypersensibilité : les symptômes s’aggravent significativement en période de canicule.

De plus, l’augmentation des populations en zone urbaine à l’heure du changement climatique constitue un défi urbain et climatique majeur. En effet, entre 2015 et 2020, près de 397 millions de personnes ont rejoint les zones urbaines, principalement dans les pays en développement, ce qui accentue la vulnérabilité des populations face aux îlots de chaleur et à la sécheresse ambiante.

Une des premières réponses évoquées pour lutter contre la chaleur reste souvent la climatisation, du fait de sa mise en œuvre apparemment simple. Pourtant, celle-ci fait partie des facteurs aggravants de la sécheresse oculaire : elle assèche l’air ambiant, souffle directement sur le visage, accentue l’évaporation du film lacrymal, et provoque une gêne intense chez les personnes atteintes de pathologies oculaires chroniques.

L’association SOS Syndrome de l’Oeil Sec alerte sur le fait que la climatisation, souvent présentée comme la solution unique, aggrave en réalité l’assèchement de l’air ambiant et les symptômes oculaires, tout en contribuant aux émissions de gaz à effet de serre (GES) et à l’amplification des îlots de chaleur urbains.

Une pathologie multifactorielle exacerbée par les conditions environnementales

La sécheresse oculaire chronique résulte d’une inflammation locale caractérisée par l’activation de médiateurs pro-inflammatoires tels que les interleukines IL-1β et IL-6, qui provoquent la dégradation des glandes de Meibomius et la perturbation du film lacrymal. Cette inflammation est aggravée par des facteurs environnementaux, notamment l’évaporation excessive due à une faible humidité et la pollution atmosphérique, qui altèrent la qualité du film lacrymal et la fonction des glandes de Meibomius, essentielles à la stabilité lacrymale. Il s’agit donc d’un véritable cercle vicieux qui s’auto-entretient et s’aggrave.

Cette inflammation locale est exacerbée par des facteurs environnementaux, notamment une faible humidité, la pollution atmosphérique et les expositions prolongées à des écrans numériques. Des études récentes montrent qu’une humidité relative inférieure à 30 % augmente significativement le risque de symptômes sévères, tandis que l’exposition aux particules fines (PM2.5) est corrélée à une hausse de la prévalence des syndromes secs oculaires. Les conditions environnementales actuelles jouent un rôle majeur dans l’augmentation significative du nombre de patient·es atteint·es de sécheresse oculaire chronique ainsi que dans l’aggravation de la sévérité des symptômes.

Cette maladie inflammatoire touche entre 10 et 15 % de la population, dont environ 10 % présentent des formes sévères et handicapantes, souvent sous-diagnostiquées et mal prises en charge.

Les épisodes prolongés de chaleur favorisent une inflammation oculaire accrue et renforcent l’assèchement de la surface oculaire. L’humidité insuffisante, notamment dans les espaces intérieurs, constitue un facteur aggravant, tout comme le vent, la climatisation et l’exposition prolongée aux écrans, qui combinent un effet asséchant puissant. La pollution atmosphérique extérieure, en particulier les particules fines (PM2.5), le dioxyde d’azote (NO₂) et l’ozone (O₃), ainsi que les composés organiques volatils (COV) présents dans l’air intérieur, irritent la surface oculaire et contribuent à la détérioration du film lacrymal.

Par ailleurs, la perturbation et l’allongement des saisons polliniques, notamment en raison de la prolifération d’espèces allergisantes comme l’ambroisie, exacerbent les allergies oculaires, un facteur aggravant fréquent de la sécheresse.

Enfin, le travail prolongé sur écran réduit la fréquence du clignement, provoquant fatigue visuelle et aggravation des troubles lacrymaux. Ainsi, la sécheresse oculaire est une pathologie multifactorielle, qui affecte plusieurs millions de personnes, exacerbée par des conditions environnementales de plus en plus fréquentes, difficilement évitables et intenses.

Face à cela, il est urgent de prendre en compte ces pathologies dans la planification et l’organisation des lieux publics, comme privés.

Améliorer les conditions d’air dans les bureaux, hôpitaux et lieux de soins

Pour répondre à cette problématique, il est essentiel de repenser les environnements intérieurs, notamment dans les lieux professionnels et médicaux où la climatisation est omniprésente. L’association SOS Syndrome de l’Oeil Sec recommande d’éloigner les sièges et postes de travail des bouches de soufflerie pour éviter que l’air sec ne soit directement projeté sur les visages. Les températures doivent être régulées de façon raisonnable, évitant les réglages trop bas qui favorisent l’assèchement excessif.

L’installation d’humidificateurs dans ces espaces peut considérablement améliorer la qualité de l’air, en maintenant une humidité relative suffisante pour limiter l’évaporation du film lacrymal. Par ailleurs, la réorganisation des espaces, en créant notamment des zones de repos protégées des flux d’air et des courants, contribue à diminuer l’impact des conditions sèches. Ces adaptations ergonomiques prennent en compte la sensibilité de millions de français aux pathologies oculaires, mais aussi respiratoires, et doivent être intégrées dans les stratégies globales d’adaptation aux changements climatiques.

Conseils pratiques pour les personnes atteintes de sécheresse oculaire face à la climatisation et aux vagues de chaleur

L’association SOS Syndrome de l’Oeil Sec tient à apporter des recommandations concrètes pour aider les patient·es à mieux gérer les épisodes de canicule, notamment en cas d’exposition inévitable à la climatisation, souvent source de gêne intense, voire de douleurs.

Il est essentiel de boire beaucoup d’eau pour maintenir une bonne hydratation générale et d’augmenter la fréquence d’instillation des collyres hydratants non conservés, en privilégiant ceux à forte rémanence tels que Vismed Gel, Vitanuit ou Xailin Night, qui protègent mieux la surface oculaire.

L’usage d’humidificateurs d’air, adaptés à la taille des pièces, peut grandement améliorer le confort en limitant l’assèchement ambiant. Pour toutes expositions à la climatisation ou à des ventilateurs, que ce soit dans des lieux publics, dans les transports ou lieux de travail, nous recommandons l’usage de lunettes à chambre humide, idéalement sur mesure, car elles créent une barrière protectrice contre la sécheresse et les courants d’air.

Dans la mesure du possible, il est conseillé d’éviter la climatisation directe sur les yeux en demandant, par exemple, un poste de travail éloigné des bouches de soufflerie ou en privilégiant le télétravail en période de forte chaleur. Ces mesures, complémentaires aux traitements médicaux habituels, permettent de réduire les crises inflammatoires et la douleur, améliorant ainsi la qualité de vie des personnes concernées pendant les périodes de chaleur extrême, bien qu’elles ne constituent que des mesures d’adaptation à l’échelle individuelle.

Des solutions existent, validées par le GIEC

Au-delà de la climatisation, qui reste une solution de court terme difficile à généraliser à grande échelle, plusieurs pistes concrètes permettent de mieux s’adapter aux vagues de chaleur et de réduire les effets d’îlots de chaleur urbains. Ces solutions doivent être envisagées à l’échelle municipale à étatique, dans une approche globale et coordonnée.

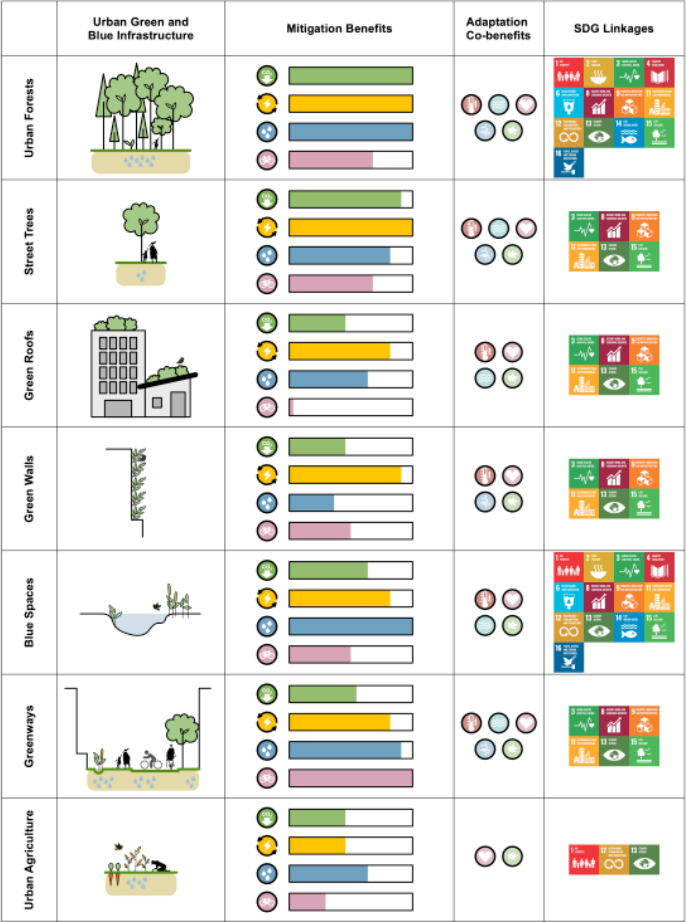

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) souligne que la végétalisation urbaine est une solution scientifiquement éprouvée pour rafraîchir localement les villes, réduire les risques d’inondations et améliorer la qualité de vie, tout en limitant le recours excessif à la climatisation.

Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC, IPCC AR6 WGII, 2022) présente ces stratégies, efficaces et compatibles avec la santé humaine et les limites planétaires.

Végétalisation urbaine : un levier climatique à haute efficacité

« Urban greening using trees and other vegetation can provide local cooling (very high confidence). »

— IPCC AR6 WGII, Summary for Policymakers

Arbres, parcs, toits et murs végétalisés permettent une baisse significative des températures par ombrage et évapotranspiration, tout en augmentant l’humidité relative locale. Ces effets réduisent l’assèchement oculaire, limitent la dépendance aux systèmes de climatisation énergivores, et offrent des co-bénéfices majeurs pour la santé respiratoire et mentale.

Infrastructures vert-gris et gestion durable de l’eau

« Nature-based solutions at small spatial scales lead to improvements in water quality and reduction of peak flows… reductions of 30–70% observed in urban catchments. »

— IPCC AR6 WGII, Chapitre 6, Box 6.2

Zones humides urbaines, bassins d’orage, fontaines et systèmes de rétention combinent ingénierie et écosystèmes naturels. Ils maintiennent une humidité favorable, atténuent les risques d’inondation, et participent à la résilience urbaine face aux événements climatiques extrêmes.

Urbanisme adaptatif et planification inclusive

« Considering climate change impacts in the planning of urban settlements is critical for resilience and enhancing human well-being (high confidence). »

— IPCC AR6 WGII, Summary for Policymakers

La conception urbaine intégrée intègre orientation des bâtiments, ventilation naturelle, matériaux thermorégulateurs, corridors verts et réduction des surfaces minérales. Ces mesures sont cruciales pour les établissements sensibles (hôpitaux, écoles, EHPAD) où la climatisation est souvent la seule option proposée.

Le schéma ci-dessous, issu du rapport du GIEC mentionné, résume ces solutions :

Nos recommandations concrètes :

- Promouvoir les solutions naturelles de rafraîchissement urbain :

végétalisation extensive (arbres, toits et murs verts, jardins), développement des infrastructures bleues (bassins, zones humides) et perméabilisation des sols, afin de maintenir une humidité ambiante favorable. - Développer des alternatives adaptées à la climatisation dans les lieux de soin et de travail :

usage d’humidificateurs, création d’espaces de repos protégés des souffleries, et réorganisation des postes de travail pour éviter l’exposition directe à l’air sec. - Intégrer les pathologies sensibles aux environnements intérieurs (oculaires, respiratoires, neurologiques) dans les politiques d’adaptation au changement climatique, afin d’orienter les choix techniques et réglementaires.

- Diffuser largement les recommandations du GIEC auprès des collectivités, urbanistes, architectes et gestionnaires d’établissements, en insistant sur la nécessité d’une gouvernance inclusive, multisectorielle et participative pour une adaptation équitable.

- Informer les professionnels de santé et les pouvoirs publics des impacts spécifiques du changement climatique sur la sécheresse oculaire, afin d’améliorer la prévention et la prise en charge.

- Améliorer les conditions d’air intérieur dans les établissements de santé, lieux de travail et transports, via l’intégration de dispositifs adaptés : humidificateurs, dispositifs anti-courants d’air, réorganisation des espaces, en prenant en compte la sensibilité oculaire de millions de Français.

- Renforcer la formation et l’information des professionnels de santé, urbanistes, architectes et décideurs politiques pour mieux intégrer la sécheresse oculaire dans les politiques d’aménagement et de santé publique.

- Promouvoir une gouvernance multisectorielle et inclusive impliquant associations de patients, chercheurs, acteurs économiques et collectivités pour co-construire des stratégies durables d’adaptation.